私たちは古いホームページのリニューアルのご相談をいただくことが多いのですが、とくに10年以上前に作られたHPのリニューアルでは気をつけないといけないポイントがいくつかあると考えています。そこでリニューアル後にアクセス数を激減させないための対策などを少しご紹介します。

古いホームページのリニューアルにはリスクがある

ホームページのデザインが古くなったのでリニューアルしようと社内で話題になった時に、まず何を考えるでしょうか?

「デザインはこんな風にしたい」とか「CMSを導入したい」など、ホームページを新しくしてやりたいことはたくさん出てくると思います。

その時に、 ぜひ考えていただきたいのがリニューアルの「リスク」についてです。

これまでの経験からお話すると、とくに10年以上前に作られた古いホームページをリニューアルすると、アクセス数が激減するケースがあります。

考えられる要因としては、リニューアル前後でサイト構成が大きく変わり、それにあわせて各ページのURLが変更されたことが一因であることが多いです。

とくにPCサイトとスマホサイトが別々にあって、それをレシポンシブで一元化する場合は、アクセス数が大幅に減る可能性がありますので注意が必要です。

リダイレクトによるリスク回避

対策としては、適切なリダイレクト設計を行いSEOの評価を引き継ぐことです。

10年以上前から運用されているホームページのドメインはGoogleなど検索エンジンからの評価が高いものです。

検索エンジンのSEO評価はURLに対して蓄積されているため、転送設定をきちんとしないと、旧URLのSEO評価がリセットされる可能性があります。

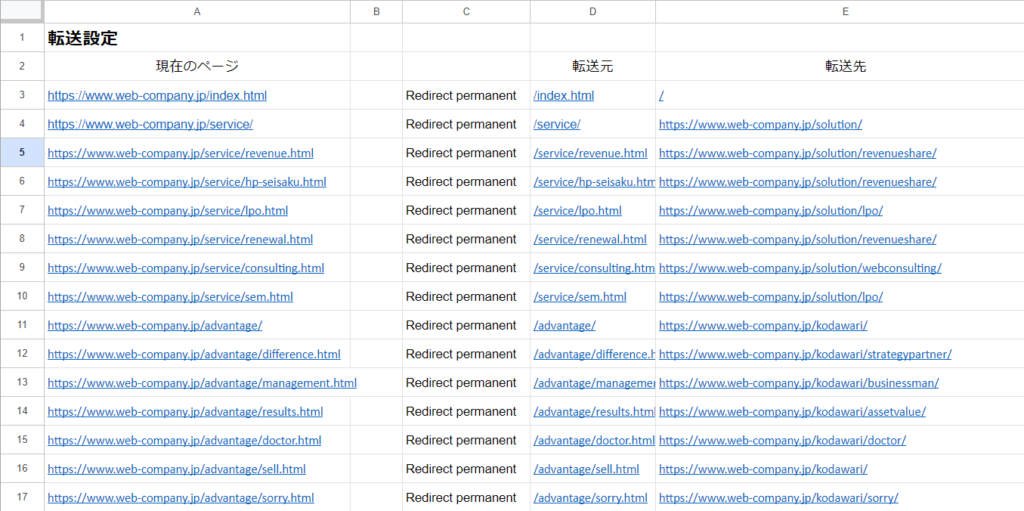

私たちがリニューアルする場合も、サイト構成を大幅に変えるケースがあるのですが、その場合は、旧URLが持っている評価を引き継いで転送することができる「301リダイレクト」で細かく転送をかけます。

注意する点として、301リダイレクトに間違いがあると最悪の場合、検索エンジンからの評価を下げてしまう可能性がありますので慎重にやりましょう。

なので、私たちはエクセルで「新旧URL一覧表」を作成して、漏れや間違いがないように確認しながら作業を行うようにしています。

もし、ページ数が膨大で一つひとつのURLを細かく管理するのが難しい場合は、アクセス数が多い上位50位までは転送するなど、優先順位が高いページだけは必ず転送するようにしましょう。

ただし、301リダイレクトで評価を引き継いだとしても、ページの内容が大きく変えたことなどが影響して、検索順位が大きく変更する場合もあります。

大体は数ヶ月で戻ることが多いのですが、たまに戻らない事もあります。

そのようなリスクも考えると、アクセス数が減った分をリスティング広告で一時的にカバーするぐらいの広告費は予備予算として確保しておいたほうが安心です。

リニューアルしないという選択肢もある

リニューアルすることで、問い合わせ数や売上が悪化する可能性はゼロにはできません。

プロがこれがベストだと考えてリニューアルしたホームページでも失敗することはよくあることだからです。

このようなリスクを考えると、リニューアルの理由がデザインが古くなったからというだけのような場合は、「そもそもリニューアルをする必要があるのか?」「今のホームページを改善することで解決できない課題なのか?」など複数のシナリオを立てて、リニューアルが目的化してしまわないようにすることが大事です。

場合によっては、全体を作り直すようなフルリニューアルではなく今のホームページをいかしながら改善を行うマイナーリニューアルでリスクも最小化することもできます。

例えば、トップページのアクセス数が多い場合は、トップページのデザインやレイアウトだけを変えてみて、期間を決めてABテストをするというやり方もあります。

この場合は、リニューアル後に大幅に数字が悪くなった場合は、以前のデザインにすぐ戻すこともできますので、心理的な不安も和らぎます。

ヘッダーなど目立つ部分のデザインを変えるだけでもホームページの雰囲気は変わりますし、全体を作り直さなくてもできる改善があるということも覚えておきましょう。

失敗しないためのリニューアルの進め方

ホームページを新しくすることを意識し過ぎてしまって、リニューアル前のホームページの良いところまで変えてしまったという失敗はよくあることです。

例えば、検索エンジンからの入り口になっていたページやユーザーにしっかり読まれているような有益なコンテンツを削除してしまったりして、集客力やコンバージョン数が落ちるような場合は「改悪リニューアル」と言えます。

そのような失敗をしないためにも、変えるべきところ変えないほうがいいところをしっかりと把握することから始めましょう

私たちがリニューアル戦略を考える場合でも、まずはアクセス数が多いページだけでなく、入り口になっている回数が多いページや閲覧時間が長いページなど、現在のホームページのいいところを全て把握した上で、サイト構成をどう変えたほうがいいのか考えていきます。

このあたりを感覚だけで行うと失敗しますので、必ず数字を元に判断しましょう。

デザインはどう見直したらいいのか

ホームページのリニューアルを行う理由として、「今のデザインが古臭いので新しくしたい」というお声は非常に多いものです。

たしかに、ブランディングやユーザビリティ改善という意味でデザインを新しくするというのは大事なことです。

しかし、自分たちが満足したいだけに見た目のカッコいいホームページにすることには意味がありません。

デザインとは、お客様に信頼していただいたり、興味を持っていただくための役割だからです。そこにプラスして御社らしさを伝えることがブランディングにつながります。

例えば、現在のWebデザインのトレンドとして、様々なデバイスで見やすいようにシンプルなフラットデザインが最近は多いのですが、何も考えずにこれを真似すると失敗します。

無印良品のようなデザインはシンプルで見やすいため真似したくなりますが、フラットデザインを取り入れる企業は無印良品のようなある程度ブランド名が浸透してるような会社がやるものだと個人的には思っています。

取り扱う商材によっては、シズル感などが損なわれる可能性もありますので、自社のいいところを表現できるデザイントーンを採用しましょう。

また、2000年代に作られたホームページの場合は、横にナビゲーションがある2カラムや3カラムのレイアウトが多いのですが、これをサイドナビゲーションがない1カラムに変更する場合も注意が必要です。

1カラムにするか2カラムにするかの判断材料として、今、訪問しているユーザーはスマホが多いのかパソコンで見られているのかをまず確認しましょう。

スマホで閲覧するユーザーが多い場合は1カラムにして、スマホでも見やすいレイアウトにしたほうがベストです。

メニュー数や階層が深いホームページの場合は無理に1カラムにせずに、サイドメニューで全体の構成がわかるようにしておいたほうが親切ではあります。

たとえば、情報量が多いYahoo! JAPANのトップぺージは3カラムです。

また、BtoB会社のホームページはパソコンから閲覧されているケースが多いので、2カラムのナビゲーションのほうが必要な情報を探しやすい場合もあります。

BtoBなど仕事で情報収集している人は、すぐに必要な情報が見つからないと離脱してしまいますので、デザイン的な見た目の良さよりユーザビリティを優先して、ユーザーが使っているデバイスで見た時にわかりやすいレイアウトを優先しましょう。

リニューアルとは投資であることを忘れない

費用をかけてホームページをリニューアルするということは、その会社にとって先行投資になります。

多くの費用と開発期間が必要となりますので、投資という意識があいまいなままリニューアルに着手すると、期待を裏切るような結果になることもあります。

そこで、リニューアルに着手する前にどのような成果を出したいのかKGIとKPIを決め、リニューアル後に費用対効果を必ず検証しましょう。

KGIとは、Key Goal Indicator(キー ゴール インジケーター)の略で、日本語に訳すと「経営目標達成指標」と訳されます。 会社の経営戦略を達成するために何をもって成果(ゴール)とみなすのかの指標です。

KGIはホームページ経由の売上金額でいいと思います。

KPIとは、Key Performance Indicator(キー パフォーマンス インジケーター)の略で、日本語に訳すと「重要業績評価指標」と訳されます。 KGIが最終目標(ゴール)の指標であるのに対して、KPIはそのゴールまでのプロセスの達成状況を定点観測するための定量的な指標になります。

KPIはビジネスモデルによって変わりますが、重点的に改善したいポイントを2つか3つぐらいに縛りましょう。

私たちはECサイトではなく2ステップ型ののホームページをリニューアルすることが多いですので

- アクセス数

- コンバージョン率

- 問い合わせ数

の3つをKPIとして見ることが多いです。

PDCAを回し続ける大切さ

ホームページをリニューアルすれば、すぐに問い合わせ数が増えたり、コンバージョン率があがると考えている方がいますが、ほとんどの場合はすぐに効果は出ません。

地道にPDCAを回したとしても半年〜1年ぐらいたって、やっとなんか変わってきたような気がするという場合も多いからです。

ですので、公開後にすぐにリニューアルは失敗だったと諦めるのではなく、複数のシナリオを用意してPDCAを回していきましょう。

この時に、全てを完璧に改善しようとすると手が回らなくなりますので、 アクセス数などのボリュームが大きく改善インパクトが大きいところを重点的に行ったほうが成果は大きくなります。

ホームページのリニューアルは、正しく改善を行っていけば、必ず成果を生み出すことができます。そのためにも、ホームページをリニューアルする目的を忘れずに改善し続けていきましょう。

古いホームページのリニューアル事例

当社で行った古いホームページのリニューアル事例を2つご紹介させていただきます。

サンルーム.COM様

エクステリアをオンラインで販売しているサンルーム.COM。当社のほうで2009年に最初のリニューアルを行い、2021年に2度目のフルリニューアルを行いました。

リニューアル前のホームページ(2009年)

リニューアル後のホームページ(2021年)

2009年当時はスマホがそこまで普及していませんでしたので、PCサイトと簡単なガラケー用のホームページを作成しました。2013年ごろからスマホでの閲覧が増えてきましたので、スマホサイトを追加したりなどのマイナーリニューアルを行いました。

10年ほどそのような状態で運営してましたが、デバイス別にページが分かれているとページ追加や改善などが非効率的でしたので、システムを全面的に入れ替えるタイミングでレシポンシブにフルリニューアル。

レシポンシブに統一するリスクとしてスマホサイトをなくすことでアクセス数が大幅に減る可能性があります。その影響を最小化するために、スプレッドシートで「新旧URL一覧表」を作成して、漏れがないように新しいページへかなり細かく転送を行いました。

1年ほどはアクセス数が減少する状態が続きましたが、現在はV字回復しております。

詳しくはこちらで解説しておりますのでご覧ください。

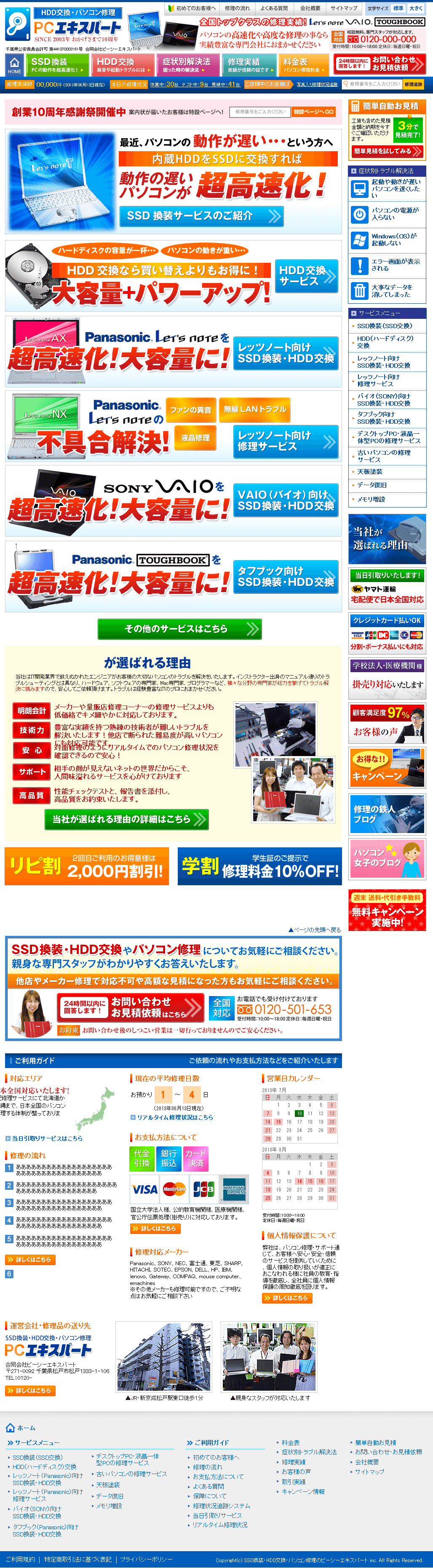

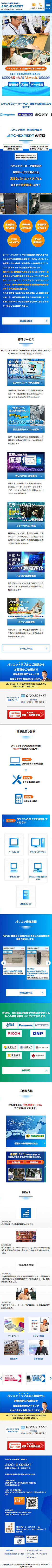

日本PCエキスパート様

パソコン修理会社である(株)日本ピーシーエキスパート様のホームページを当社で2013年に一度目のリニューアルを行い、2022年にレシポンシブでフルリニューアルを行いました。

リニューアル前のホームページ(2013年)

リニューアル後のホームページ(2022年)

2013年当時のターゲットユーザーは個人のお客様がメインでしたが、だんだんと法人顧客が中心になってきていましたので、法人向けへのリブランディングもかねたリニューアルとなります。

リニューアル後は個人向けのページを削除した影響でアクセス数は一時的に減りましたが、質が低い問い合わせが減って成約率が上がりましたので、売上は劇的に増えましたので、リニューアルは成功と言えます。

詳しくはこちらで解説しておりますのでご覧ください。